古物商許可申請の際、申請者や管理者等について直近5年の略歴を記載した略歴書の添付が必要となります。

略歴書の書き方及び注意点を以下で解説していきます。

略歴書とは

古物商許可の申請をする際には、古物営業法施行規則により最近五年間の略歴を記載した書面を添付する必要があります。

略歴書には、氏名や住所、作成日から最近5年間の経歴を記載する必要があります。

経歴には空白期間がないように記載しなければならず、無職期間やアルバイト期間も漏れなく記載しなければなりません。

この略歴書を提出する目的は、古物営業法第4条に掲げる古物商の欠格事由に該当するか否かを確認するために必要となる書面となります。古物営業法の欠格事由に該当していると古物商許可は不許可となります。

- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

- 禁錮刑・懲役刑に処せられ、又は無許可古物営業や不正手段による許可取得、名義貸し、営業停止中の営業、窃盗、背任、遺失物横領、盗品運搬等で罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けなくなった日から起算して5年を経過しない者

- 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

- 暴力団員による不当な行為等に関する法律の規定により公安委員会から命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの

- 住居の定まらない者

- 古物営業法第24条第1項(営業の停止)の規定によりその古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者

- 心身の故障により古物営業を適正に実施することができない者

- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者(一定の場合を除く)

略歴書が必要になる人

個人申請の場合には申請者及び管理者の略歴書が必要です。

ただし、申請者が管理者を兼任する場合には略歴書は一枚で足ります。

法人申請の場合には、役員全員及び管理者の略歴書が必要となります。いずれの場合も雇用する従業員(アルバイトやパート、正社員)の略歴書は不要です。

| 略歴書が必要な人 | |

| 個人申請の場合 | 申請者および管理者 |

| 法人申請の場合 | 役員全員および管理者 |

略歴書用紙の入手方法

略歴書は、都道府県によって略歴書用紙の記載項目がやや異なります。

都道府県によっては直近5年間の経歴の他にも住所の変動や役職、業務内容の記載項目があります。

このように都道府県ごとに用紙が異なるため、原則は営業所の所在地を管轄する警察の公式サイトが用意するフォーマットで略歴書を作成するようにしましょう。

東京都公安委員会に係る略歴書は以下のリンクからダウンロードが可能です(神奈川県や千葉県など略歴書用紙を公開していない地域がありますので、その場合には警視庁の用紙をご使用ください。)

記載の注意ポイント

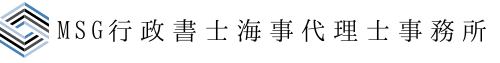

出典元:警視庁

①直近5年の経歴を記入していく

略歴書は、直近5年の学歴・職歴を上から古い順に記入していきます。

ただし、経歴の書き始めには少し注意する必要があります。

略歴書は役職の就任などを除けば基本的に入社・退社・入学・卒業などの経歴の開始と終了の起点をベースに記載する必要があるため、実際には5年以上遡って記載する場合があります。

これは例えば、申請日から5年前に遡った時点が㈱〇〇商事に在職中であったならば、「㈱〇〇商事 在職中」とは書かずに、その起点まで遡って記入します。

つまり、記載例のケースでは起点である「入社」まで遡って記入します。

同じように、例えば、申請日から5年前に遡った時点が〇〇大学に在学中だった場合には、その大学の「入学」まで遡って略歴書に記載する必要があります。

なお、申請日から5年前にさかのぼった時点が無職期間の途中だった場合には、その無職期間が始まる前の直前の経歴(下記の例の場合、〇〇大学〇〇学部 卒業)から記入して構いません。

| 平成29年3月 | 〇〇大学〇〇学部〇〇学科 卒業 |

| 平成29年4月 | 無職(就職活動のため) |

| 平成30年4月 | 〇〇株式会社 入社 |

このように、「直近5年間の経歴」とは言いながらも、実際には5年以上前までさかぼって記入しなければならない場合がほとんどですのでご注意ください。

年月日は和暦又は西暦のどちらで記入しても問題ありませんが、どちらか一方で統一して記入します。

②空白期間がないように記入する

略歴書は空白期間がないように記入します。

これは正社員の期間だけでなく、無職、アルバイト・派遣、自営業の期間も省略をせずに漏れなく記入する必要があります。

たとえ、短期間の経歴であってもなるべく記載するようにしましょう。

略歴書に無職期間を記載する場合には、「就職活動のため」「転職活動のため」「資格勉強のため」などその理由まで書くとスムーズです。

略歴書は必ずしもこう書きなさいと指定があるわけではなく、読み手に伝われば良いと確認を得ていますので、細かい記載方法まで気にする必要はありません。

略歴書は欠格事由に該当するかを確認するための書類ですので、例え申請者の無職期間が長くても、古物商許可の審査上は何ら問題はありませんのでご安心ください。

ただし、虚偽記載が発覚すると後に解説する各種の罰則を受ける可能性があるため、虚偽記載には十分ご注意ください。

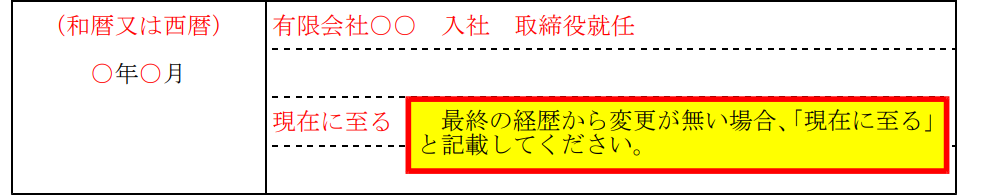

③略歴の最後は「現在に至る」とする

最新の経歴まで書き終えたら最後の欄には「現在に至る」と書きます。

地域によっては略歴書用紙に賞罰の記入項目がある場合があります。この場合、過去5年間に懲役・禁錮・罰金等の刑罰を受けている場合にはその内容を記載します。賞罰がない場合は「なし」と記入します。

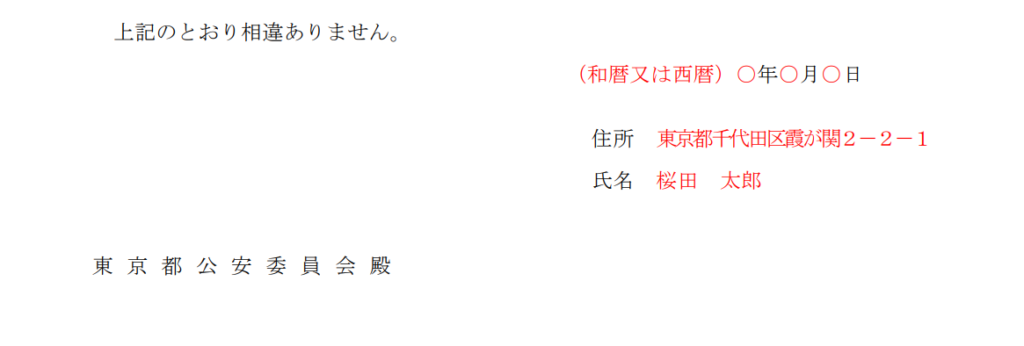

④作成年月日、氏名、住所を記入する

略歴書に記載する氏名や住所は住民票通りに記入します。

略歴書を作成した日付は申請日から3か月以内に収まるように記入しましょう。

この日付は申請書の提出年月日と合わせる必要はありません。そのまま記入した日付をご記入ください。

また、略歴書を作成した日付は和暦でも西暦でもどちらで記入しても問題ありませんが、都道府県によって取り扱いは異なることがあるため和暦で記載することをおすすめします。

もし、和暦で作成日を記載した場合には、経歴部分も和暦で統一しましょう。

⑤職歴が多くて書ききれない場合

略歴書に書ききれないほど経歴がある場合には、管轄する警察署に相談することをおすすめします。

基本的には同じ用紙を複数枚印刷してご記入くださいと案内されることになります。

略歴書に書ききれないほど職歴が多い方であっても古物商許可の審査上は何ら問題はありませんのでご安心ください。

虚偽記載をすると罰則がある

許可申請書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者は、古物営業法第34条第1項により二十万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

また、申請が通った後に虚偽記載が発覚した場合には、偽りその他不正の手段により許可を受けた者として古物営業法第31条第2項により三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処せられ、古物商許可を取り消される可能性があります。

このような形で許可を取り消されると古物商の欠格事由に該当することになり、その後五年間は再度の許可取得ができなくなります。

略歴書は欠格事由に該当するかを確認するための書類のため、どのような経歴でも審査上は問題ありませんので正直に記載するようにしましょう。

古物商許可のことなら当事務所にお任せください

当事務所では略歴書の作成を含めて、古物商許可に必要な一連の手続きをトータルで承っております。

ご質問、ご不明点がございましたら些細なことでも構いませんので下記からご相談ください。

古物商許可に関するご依頼・お問い合わせ

土日・祝日・夜間もメール対応