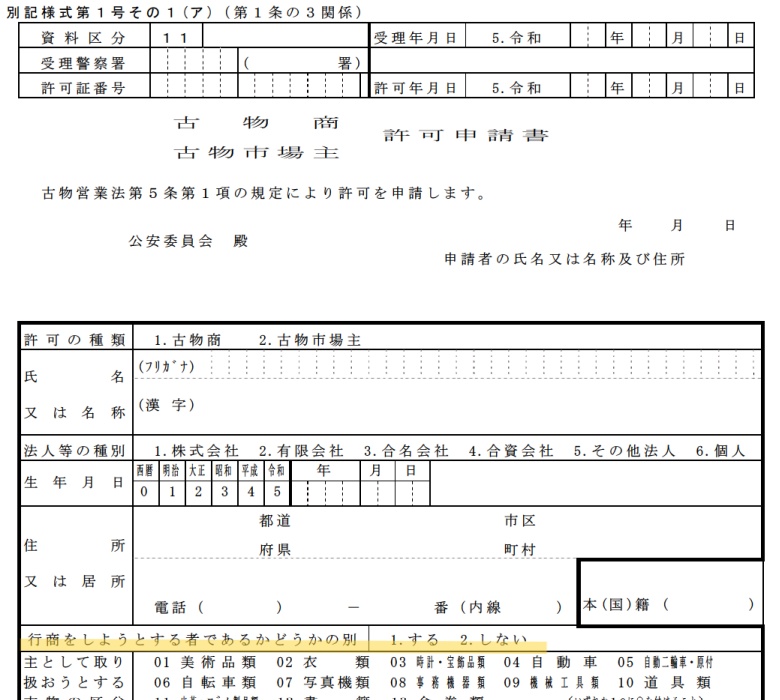

古物商許可申請書には「行商をする・しない」の選択肢が存在します。

具体的に、この「行商」とは何を指すのか、「行商をする・しない」のそれぞれのメリットデメリットを解説していきます。

古物商許可の「行商」とは

古物商における「行商」(古物営業法第5条第1項第5号)とは、古物商が営業所以外の場所で行う古物の取引をいいます。具体例では、「古物商がお客さんの自宅まで出向いて古物の買取を行う行為」や「デパートの催事場などでの出店」などがこの行商に当たります。

また、例えば以下の行為も全て「行商」に含まれます。

- 自動車のセールスマン等が取引の相手方の住所又は居所において行う古物の売買

- 古物市場において古物商間で行う古物の取引

- いわゆる展示即売会における古物の売却

したがって、古物商許可申請書に「行商しない」を選択して古物商許可申請を行ってしまうと、上記に掲げるような営業所の外での古物の取引ができなくなってしまいます。この場合、自分の営業所でしか取引を行うことができなくなってしまいますのでご注意ください。

「行商する」を選択すべき

古物商許可申請書には、「行商をしようとする者であるかどうかの別」の項目があり、行商を「1する」「2.しない」の選択ができます。

古物商は、原則、ご自身の営業所以外の場所で古物の取引を行うことができませんが、「1.する」を選択して申請することで、自分の営業所以外の場所でも取引を行うことが可能となります。客の住所に出向いて買取をすることができます。

逆に、「2.しない」を選択すると、古物の取引は自分の営業所に限られることになります。

そのため、許可申請書の「行商をしようとするものであるかどうかの別」は、営業の幅を広げるためにも「1.する」を選択することをおすすめします。

特に審査上のデメリットはないため、行商をする予定が無くても、基本的には「1.する」として申請した方が良いでしょう。

「行商をする」で申請した場合のメリット

- 自分の営業所以外の場所でも取引を行うことが可能となる

- 仮設店舗での販売が可能となる(要届出)

- 古物市場に参加できる

行商をすると選択した場合には、ご自身の営業所以外の場所でも取引を行うことができるようになるメリットがあります。また、行商をすると選択した上で事前に警察署に届け出ることで仮設店舗での営業も可能となります。

さらに、「行商をする」で申請する最大のメリットは、古物市場に参加できる点があります。古物市場は、多数の古物商同士が集まって、古物商間で古物の取引を行う場所です。古物商のみが参加でき、相手方との取引について本人確認が不要です。古物市場では掘り出し物を仕入れることができる可能性があります。

行商をするで申請した場合、古物商の従業員にも行商を行わせることが可能になるなど、事業の幅が広がるため、基本的には「行商する」で申請をすることがおすすめです。

古物を買受け等するために営業所以外の場所に仮に設けられ、容易に移動することができるものを「仮設店舗」といいます。例えば、デパートの催事場などで出店する場合がこれに当たります。

「仮設店舗」による営業を行う場合は、「行商する」で古物商許可を受けている必要があります。その上で、営業を行う3日前までに、仮設店舗を設けようとする場所を管轄する警察署に仮設店舗営業届出書を提出しなければなりません。

行商を行う際の注意点

許可証の携帯義務

(許可証等の携帯等)

第十一条 古物商は、行商をし、又は競り売りをするときは、許可証を携帯していなければならない。

2 古物商は、その代理人、使用人その他の従業者(以下「代理人等」という。)に行商をさせるときは、当該代理人等に、国家公安委員会規則で定める様式の行商従業者証を携帯させなければならない。

3 古物商又はその代理人等は、行商をする場合において、取引の相手方から許可証又は前項の行商従業者証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

行商を行う際には許可証を携帯していなければなりません。また、取引相手から許可証の提示を求められた際には、これを提示する義務があります。

また、行商は従業員に行わせることも可能ですが、この場合にはその従業員に「行商従業者証」を携帯させる必要があります。

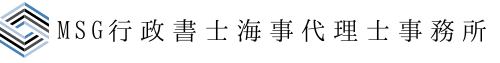

出典:古物営業法施行規則別記様式第12号

行商従業者証は以下のルールに則って、図のような形式として作成する必要があります。この行商従業者証は、防犯協会や業者に依頼して作成する方法で取得することができます。なお、様式に則っていれば自作でも構いません。

- 材質は、プラスチック又はこれと同程度以上の耐久性を有するものとすること。

- 図示の長さの単位は、センチメートルとする。

- 「氏名」及び「生年月日」欄には、行商をする代理人等の氏名及び生年月日を記載すること。

- 「写真」欄には、行商をする代理人等の写真(縦2.5センチメートル以上、横2.0センチメートル以上のもの)をはり付けること。

取引の相手方が一般の方である場合の営業制限

古物商がその営業所又は取引の相手方の住所以外の場所において、買い受け、若しくは交換するため、 又は売却若しくは交換の委託を受けるため古物商以外の者から古物を受け取る行為は、法第14条第1項において禁止されています。

したがって、たとえ「行商する」として申請した者であっても、一般の顧客からの買い受けは「自分の営業所」又は「相手方の住所」に取引場所が限られることから、原則、道路上や第三者の自宅などで一般の顧客相手に行う取引は制限されます。そのため、自分の営業所や相手方の住所以外で一般の顧客と取引を行いたい場合には届出をした上で仮設店舗で営業するなどの方法を取る必要があります。

| 行商する | 行商しない | |

| 相手方が古物商(古物商) | どこでも可能 | 自分の営業所のみ |

| 相手方が古物商以外(一般の顧客) | 自分の営業所 相手方の住所 仮設店舗※ | 自分の営業所のみ |

※仮設店舗営業の届出をしていれば、仮設店舗において取引することができます。

古物商許可に関するご依頼・お問い合わせ

土日・祝日・夜間もメール対応 初めてでも安心。古物商許可のことならお任せください。